令和1年度 保育試験 過去問題

| ABCD | |

| 1 | ○○×○ |

| 2 | ○×○× |

| 3 | ○××× |

| 4 | ×○○○ |

| 5 | ×○○× |

正解 4

A × 不適切です。身体は小さいですが、体重1kgあたりでは成人よりも必要とする栄養素は多くなります。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D 〇 適切です。

| ABCD | |

| 1 | ○○○× |

| 2 | ○○×○ |

| 3 | ○×○○ |

| 4 | ×○○× |

| 5 | ×××○ |

正解 1

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D × 不適切です。「1-6歳」における食塩相当量(g/日)(平均値)は5.3gです。

※「国民健康・栄養調査」は令和元年版が最新です。

D:令和元年版の食塩相当量(g/日)は5.2gです。

| 1 | A B |

|---|---|

| 2 | A C |

| 3 | B C |

| 4 | B D |

| 5 | C D |

正解 1

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C × 不適切です。ペプシンは、胃液に含まれるたんぱく質の消化酵素です。中性脂肪の消化は、主に小腸において膵液中のリパーゼによって行われます。

D × 不適切です。糖類は、口腔内において唾液中のアミラーゼによって部分的に消化されます。

1歳以上を対象とした炭水化物(アルコール含む)、たんぱく質、脂質とそれらの構成成分が総エ ネルギー摂取量に占めるべき割合(目標量の範囲、%エネルギー)は、炭水化物( A )%、たんぱく質( B )%、脂質( C )%である。なお、アルコールはエネルギーを産生するが、必須栄養素でなく、摂取を勧める理由はない。

| 1 | A:13~20B:20~30 C:50~65 |

|---|---|

| 2 | A:13~20B:50~65 C:20~30 |

| 3 | A:20~30B:13~20 C:50~65 |

| 4 | A:50~65B:13~20 C:20~30 |

| 5 | A:50~65B:20~30 C:13~20 |

正解 4

1歳以上を対象とした炭水化物(アルコール含む)、たんぱく質、脂質とそれらの構成成分が総エネルギー摂取量に占めるべき割合(目標量の範囲、%エネルギー)は、炭水化物( A 50~65 )%、たんぱく質( B 13~20 )%、脂質( C 20~30 )%である。なお、アルコールはエネルギーを産生するが、必須栄養素でなく、摂取を勧める理由はない。

※「日本人の食事摂取基準」は2020年版が最新です。今回の設問に関する数値に変更はありません。

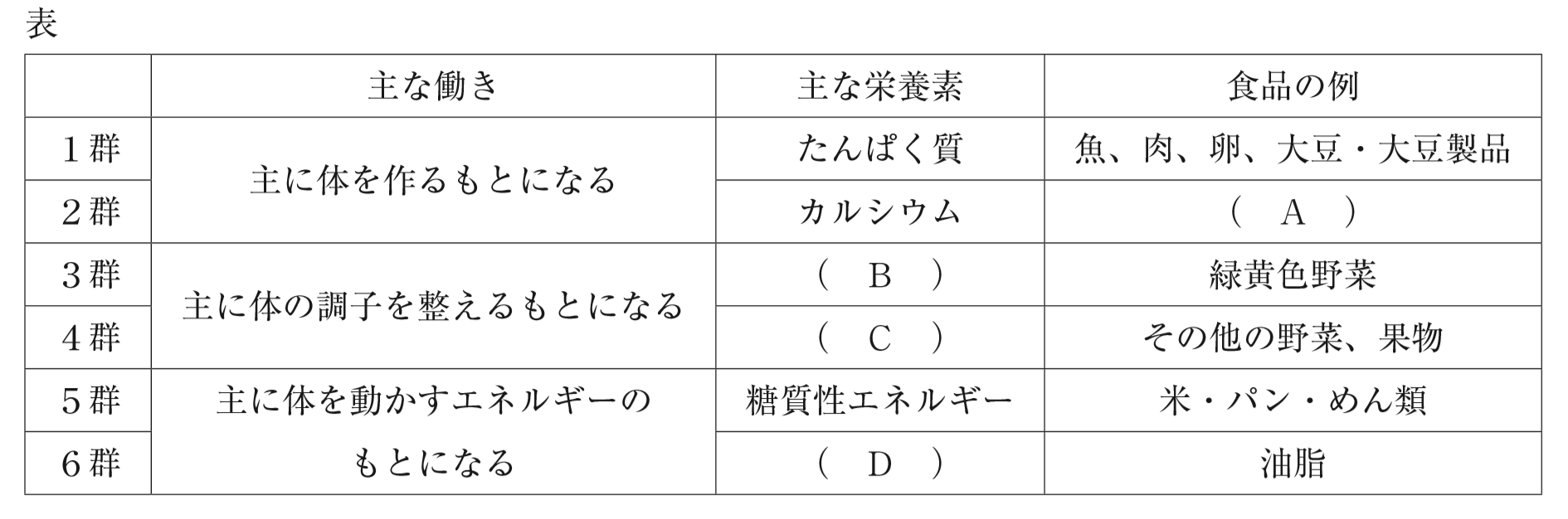

| 1 | A:牛乳・乳製品、海藻、小魚 B:ビタミンEC:カロテン D:脂肪性エネルギー |

|---|---|

| 2 | A:牛乳・乳製品、海藻、小魚 B:ビタミンCC:カロテン D:ビタミンB1 |

| 3 | A:牛乳・乳製品、海藻、小魚 B:カロテンC:ビタミンC D:脂肪性エネルギー |

| 4 | A:いも類B:カロテン C:ビタミンCD:脂肪性エネルギー |

| 5 | A:いも類B:ビタミンC C:ビタミンED:ビタミンB1 |

正解 3

A 牛乳・乳製品、海藻、小魚

B カロテン

C ビタミンC

D 脂肪性エネルギー

| 1 | A:50B:1C:鉄 D:アミノ酸混合乳 |

|---|---|

| 2 | A:50B:2C:鉄 D:無乳糖乳 |

| 3 | A:70B:1C:亜鉛 D:無乳糖乳 |

| 4 | A:70B:1C:亜鉛 D:アミノ酸混合乳 |

| 5 | A:70B:2C:鉄 D:アミノ酸混合乳 |

正解 5

・ 無菌操作法の調乳の際には、一度沸騰させた後、( A 70 )℃以上に保った湯を使用し、調乳後( B 2 )時間以内に使用しなかった乳は廃棄する。

・ フォローアップミルクは、( C 鉄 )を多く含んでいる。

・ アレルギー児用に用いられる人工乳として、( D アミノ酸混合乳 )がある。

| ABC | |

| 1 | アオキ |

| 2 | イエク |

| 3 | イオキ |

| 4 | ウエカ |

| 5 | ウオキ |

正解 5

・ 特に( A:ウ 出産後 )から退院までの間は母親と子どもが終日、一緒にいられるように支援する。

・ 授乳を通して、母子・親子のスキンシップが図られるよう、しっかり( B:オ 抱いて )、優しく声かけを行う等暖かいふれあいを重視した支援を行う。

・ ( C:キ 父親や家族 )等による授乳への支援が、母親に過度の負担を与えることのないよう、( C:キ 父親や家族 )等への情報提供を行う。

| ABCD | |

| 1 | ○○○× |

| 2 | ○○×○ |

| 3 | ○×○× |

| 4 | ×○○× |

| 5 | ×××○ |

正解 1

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D × 不適切です。毎日、朝食を「必ず食べる」と回答した子どもの割合は93.3%です。

| 1 | A:1300B:10~20C:2~3 |

|---|---|

| 2 | A:1300B:30~40C:5~6 |

| 3 | A:1800B:10~20C:2~3 |

| 4 | A:1800B:10~20C:5~6 |

| 5 | A:1800B:30~40C:5~6 |

正解 1

・ 「日本人の食事摂取基準(2015年版)」において、3~5歳男児の推定エネルギー必要量は( A 1300 )kcal/日である。

・ 間食の適量は、通常1日の総エネルギー量の( B 10~20 )%である。

・ 一般的に、( C 2~3 )歳ごろまでに乳歯が生え揃う。

※「日本人の食事摂取基準」は2020年版が最新です。3~5歳男児の推定エネルギー必要量の数値に変更はありません。

正解 2

1 × 不適切です。幼児期の内容です。

2 〇 適切です。

3 × 不適切です。幼児期の内容です。

4 × 不適切です。思春期の内容です。

5 × 不適切です。思春期の内容です。

| 1 | A:主食B:葉酸C:主菜 |

|---|---|

| 2 | A:副菜B:鉄C:主食 |

| 3 | A:副菜B:葉酸C:主菜 |

| 4 | A:主菜B:鉄C:副菜 |

| 5 | A:主菜B:葉酸C:主食 |

正解 3

・ 不足しがちなビタミン・ミネラルを、「( A 副菜 )」でたっぷりと

・ 緑黄色野菜を積極的に食べて( B 葉酸 )などを摂取しましょう

・ からだづくりの基礎となる「( C 主菜 )」は適量を

| ABCD | |

| 1 | ○○○× |

| 2 | ○○×○ |

| 3 | ○×○○ |

| 4 | ×○○× |

| 5 | ×××○ |

正解 2

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C × 不適切です。「動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう。」と記述されています。

D 〇 適切です。

| ABCD | |

| 1 | アウイエ |

| 2 | アウエイ |

| 3 | イアエウ |

| 4 | ウイアエ |

| 5 | エウイア |

正解 2

A 菜の花は、「春」が旬の食べ物です。

B さんまは、「秋」が旬の食べ物です。

C 大根は、「冬」が旬の食べ物です。

D きゅうりは、「夏」が旬の食べ物です。

| 1 | A:若い世代B:健康寿命の延伸 C:食文化の継承 |

|---|---|

| 2 | A:若い世代B:食料自給率の向上 C:食文化の継承 |

| 3 | A:若い世代B:食料自給率の向上 C:国際交流 |

| 4 | A:高齢者B:健康寿命の延伸 C:食文化の継承 |

| 5 | A:高齢者B:食料自給率の向上 C:国際交流 |

正解 1

・ ( A 若い世代 )を中心とした食育の推進

・ 多様な暮らしに対応した食育の推進

・ ( B 健康寿命の延伸 )につながる食育の推進

・ 食の循環や環境を意識した食育の推進

・ ( C 食文化の継承 )に向けた食育の推進

※「食育推進基本計画」は第4次が最新です。

重点課題は、

・生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進

・持続可能な食を支える食育の推進

・「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進

の3つです。

| ABCD | |

| 1 | ○○○× |

| 2 | ○○×× |

| 3 | ○××○ |

| 4 | ×○○× |

| 5 | ×××○ |

正解 1

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D × 不適切です。

食育の5項目とは、「食と健康」「食と人間関係」「食と文化」「いのちの育ちと食」「料理と食」です。

| 1 | A:連携及び協働B:食を営む力 C:指示や協力D:自然の恵み |

|---|---|

| 2 | A:連携及び協働B:食を営む力 C:協議D:指示や協力 |

| 3 | A:連携及び協働B:自然の恵み C:協議D:指示や協力 |

| 4 | A:食を営む力B:自然の恵み C:指示や協力D:連携及び協働 |

| 5 | A:食を営む力B:自然の恵み C:連携及び協働D:指示や協力 |

正解 5

・ 保育所における食育は、健康な生活の基本としての「( A 食を営む力 )」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること。

・ 子どもが自らの感覚や体験を通して、( B 自然の恵み )としての食材や食の循環・環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。

・ 保護者や地域の多様な関係者との( C 連携及び協働 )の下で、食に関する取組が進められること。

・ 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の( D 指示や協力 )の下に適切に対応すること。

正解 2

1 〇 適切です。

2 × 不適切です。冷蔵庫内は、10℃以下に維持することが目安です。

3 〇 適切です。

4 〇 適切です。

5 〇 適切です。

正解 5

1 〇 適切です。

2 〇 適切です。

3 〇 適切です。

4 〇 適切です。

5 × 不適切です。「評価のポイント」に「保育所の理念、目指す子どもの姿に基づいた『食育の計画』を作成しているか」の記述があります。保育所における食事の提供に特化という記述はありません。

正解 2

1 〇 適切です。

2 × 不適切です。ごぼうは食物繊維が豊富な食品なので、下痢をしている子どもへの提供は不適切です。

3 〇 適切です。

4 〇 適切です。

5 〇 適切です。

| ABCD | |

| 1 | ○○○○ |

| 2 | ○○○× |

| 3 | ○××○ |

| 4 | ×○○× |

| 5 | ×××○ |

正解 1

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D 〇 適切です。