平成29年度 保育試験 過去問題

| アイウ | |

| 1 | CCF |

| 2 | CGG |

| 3 | FGC |

| 4 | GCF |

| 5 | GFG |

正解 1

| ABCD | |

| 1 | アウオキ |

| 2 | アウオク |

| 3 | アエカク |

| 4 | イエオク |

| 5 | イエカキ |

正解 2

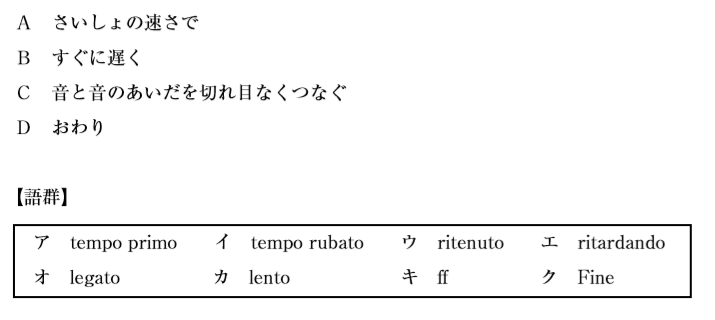

A 「さいしょの速さで」は、アのtempo primo(テンポプリモ)です。イのtempo rubato(テンポルバート)は「自由なテンポで」です。

B 「すぐに遅く、急に速度をゆるめる」はウのritenuto(リテヌート)です。エのritardando(リタルダンド)は「だんだん遅く」です。

C 「音と音のあいだを切れ目なくつなぐ」はオのlegato(レガート)です。カのlento(レント)は「ゆっくり」です。

D 「おわり」はクのFine(フィーネ)です。キのff(フォルティッシモ)は「すごく強く」です。

音楽記号については、テキストを確認し、頻出のものは確実に暗記しておきましょう。

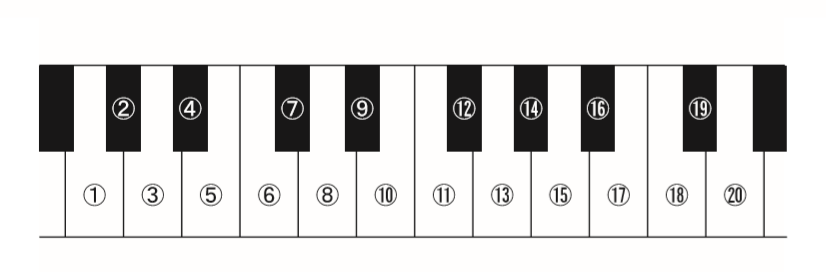

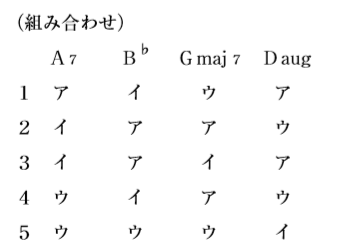

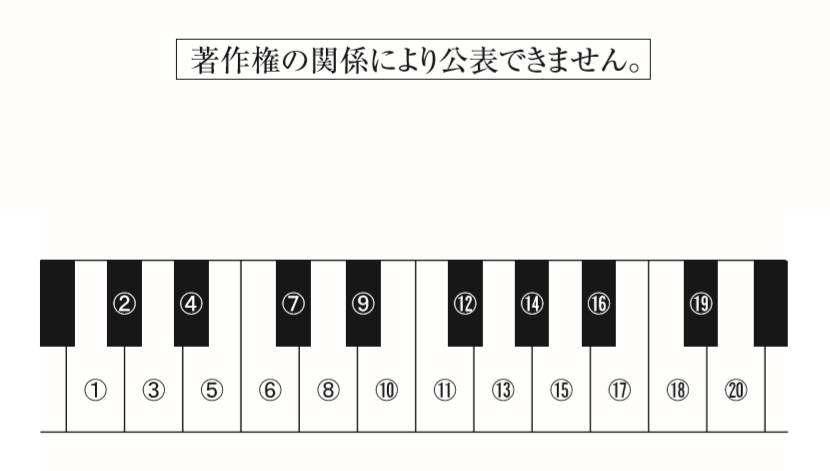

| A7 ア⑥⑬⑮イ⑦⑨⑬ウ⑦⑬⑮ | |

| B♭ ア⑦⑪⑯イ⑧⑪⑰ウ⑪⑯⑳ | |

| Gmaj7 ア①⑤⑪イ⑪⑬⑯ウ⑫⑬⑰ | |

| Daug ア⑧⑪⑯イ⑧⑫⑯ウ⑫⑮⑳ |

Gmaj 7やDaugが分からなくても、A7とB♭が分かれば解答を1つに絞り込めます。

A7:根音であるA(③か⑮)の長3度上のC♯(⑦か⑲)、C♯から短3度上のE(⑩)、さらに短3度上のG(①か⑬)を加えたセブンス・コードです。

ウではコードの転回によってA音が1オクターブ高い⑮になっています。そしてセブンス・コードは上から2番目の音を省略可能なので、E(⑩)が省略されています。

B♭:根音であるB♭(④か⑯)に長3度上にあるD(⑧か⑳)、Dから3度上にあるF(⑪)の3つの音から作られています。ウではコードの転回によってB♭とDが1オクターブ高い⑯と⑳になっています。

Gmaj7:Gメジャー・セブンス・コードです。テキスト(及び資料集)ではGM7という表記を学習しましたが同じものです。

根音であるG(①か⑬)の長3度上のB(⑤か⑰)、Bから短3度上のD(⑧か⑳)、さらに長3度上のF♯(⑫)を加えたコードです。メジャー・セブンス・コードも上から2番目の音が省略できるので、ウではD(⑧か⑳)が省略されています。また、コードの転回によってGとBが1オクターブ高い⑬と⑰になっています。

Daug:根音であるD(⑧か⑳)に長3度上のF♯(⑫)、F♯から長3度上のA♯(④か⑯)のオーグメント・トライアド・コードです。

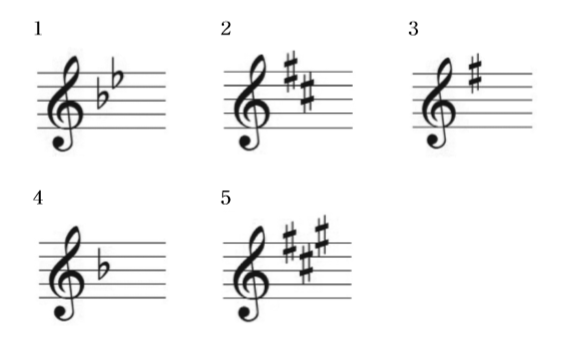

| ABC | |

| 1 | ④⑬⑩ |

| 2 | ④⑭⑧ |

| 3 | ⑥⑮⑨ |

| 4 | ⑥⑯⑩ |

| 5 | ⑥⑰⑨ |

正解 4

正解 4

| ABCD | |

| 1 | 〇〇〇× |

| 2 | 〇×〇× |

| 3 | ×〇〇〇 |

| 4 | ×〇×× |

| 5 | ×××〇 |

正解 3

A × 不適切です。「夕焼け小焼け」の作曲者は草川信です。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D 〇 適切です。

正解 ―

平成30年に保育所保育指針が改定されました。

“第3章「保育の内容」のオ「表現」における(イ)「内容」”は“第2章「保育の内容」3「3歳以上児の保育に関するねらい及び内容」(2)「ねらい及び内容」オ「表現」(イ)「内容」”に変更となりました。

設問に関する箇所は内容が変更されました。

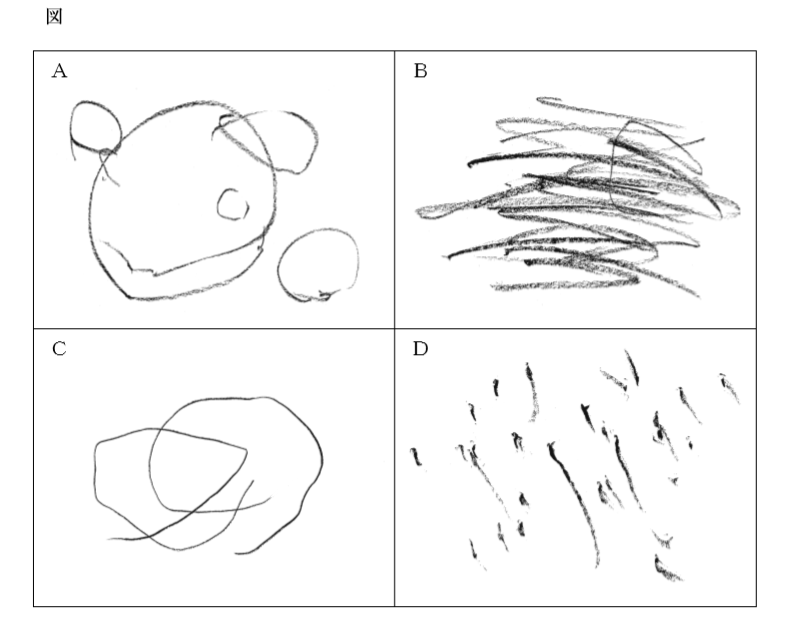

| 1 | A→D→B→C |

|---|---|

| 2 | B→D→A→C |

| 3 | B→D→C→A |

| 4 | D→B→A→C |

| 5 | D→B→C→A |

正解 5

1歳~2歳半頃の「なぐり描き期」では、手の動きの発達によって最初は点、次に縦線・横線が描けるようになります。そして、2歳~3歳頃の「象徴期」では1つの円が描けるようになります。

| 1 | A B C |

|---|---|

| 2 | A B E |

| 3 | B C D |

| 4 | B D E |

| 5 | C D E |

改定により問題不成立(正解は1)

平成30年に保育所保育指針が改定されました。

“第3章「保育の内容」”は“第2章「保育の内容」”に変更となりました。

保育所保育指針 第2章 保育の内容 3 3歳以上児の保育に関するねらい及び内容(2)オ 表現 参照

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C 〇 適切です。

D × 不適切です。「色名を正確に覚えるように指導する」ことは、保育所の保育内容として適切な指導ではありません。

E × 不適切です。「色立体を用いて色の体系を説明する」ことは、保育所の保育内容として適切ではありません。

| ABCDE | |

| 1 | 〇〇〇〇× |

| 2 | 〇〇〇×× |

| 3 | ×〇〇×× |

| 4 | ×〇×〇〇 |

| 5 | ××××〇 |

正解 4

A × 不適切です。はじき絵は、油性であるクレヨンなどの水をはじく性質を利用しています。絵の具に水を混ぜないと、クレヨンで描いた部分をはじきません。

B 〇 適切です。

C × 不適切です。水性フェルトペンはペットボトルなどのプラスチックに使用するには不向きです。

D 〇 適切です。

E 〇 適切です。

| ABC | |

| 1 | アイウ |

| 2 | アウイ |

| 3 | イウア |

| 4 | ウアイ |

| 5 | ウイア |

正解 5

A ウ 舞台に見立てた胸あて式エプロンに物語の背景とマジックテープを縫いつけ,保育者がポケットから人形を取り出してエプロンに貼り付けながら物語を演じる人形劇のことです。

B イ 人物などを描いて切り抜いたものに棒を付け、背景の前で動かして演じる人形劇のことです。

C ア 専用のパネル(舞台)に,不織布で作った人形や背景の絵を貼ったり外したり移動したりしながら物語を演じる人形劇のことです。

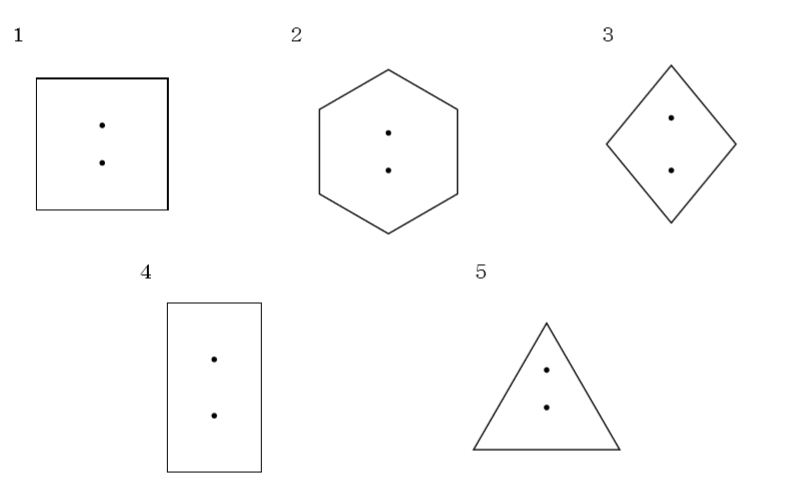

【設問】

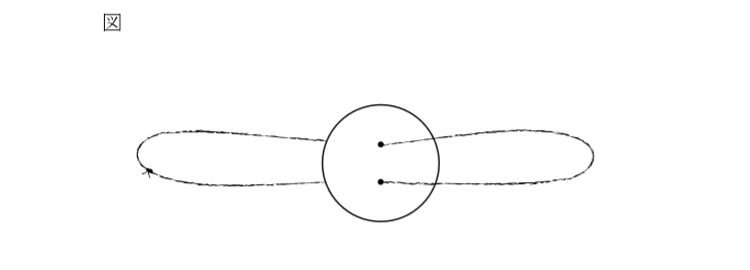

次の1〜5は、「ぶんぶんごま」のこまの形とタコ糸を通す穴の位置を示したものである。

「ぶんぶんごま」の仕組みとして、最も回りにくいものを一つ選びなさい。

正解 5

設問5は上下に対称な形でないため回りにくいです。

| ABCD | |

| 1 | 〇〇〇〇 |

| 2 | 〇〇×× |

| 3 | 〇×〇× |

| 4 | ×〇×〇 |

| 5 | ××〇× |

正解 2

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C × 不適切です。声の大きさ、強弱、トーンなどの演出を工夫します。

D × 不適切です。子どもの反応をよく見ながら進めます。

| ABCD | |

| 1 | 〇〇〇〇 |

| 2 | 〇×〇〇 |

| 3 | 〇××〇 |

| 4 | ×〇〇× |

| 5 | ×〇×〇 |

正解 ―

平成30年に保育所保育指針が改定されました。

“第7章「職員の資質向上」”は“第5章「職員の資質向上」”に変更となりました。

保育所保育指針“第5章 職員の資質向上”から該当する文章は削除となりました。

| ABCD | |

| 1 | 〇〇×〇 |

| 2 | 〇〇×× |

| 3 | 〇××〇 |

| 4 | ××〇〇 |

| 5 | ××〇× |

正解 1

A 〇 適切です。

B 〇 適切です。

C × 不適切です。保護者の要求をすべて受け入れる必要はありません。

「すべて」という断定的な表現には注意しましょう。

D 〇 適切です。記述の通りです。

| ABCD | |

| 1 | 〇〇〇〇 |

| 2 | 〇〇×〇 |

| 3 | 〇××〇 |

| 4 | ×〇×〇 |

| 5 | ××〇× |

正解 4

A × 訂正し、言い直しをさせることは不適切です。

B 〇 適切です。

C × 不適切です。Rちゃんの真似をせず、大人と同じ言葉で対応します。

D 〇 適切です。

| ABC | |

| 1 | 〇〇〇 |

| 2 | 〇〇× |

| 3 | 〇×〇 |

| 4 | ×〇× |

| 5 | ××〇 |

改定により問題不成立(正解は3)

平成30年に保育所保育指針が改定されました。

“第7章「職員の資質向上」”は“第5章「職員の資質向上」”に変更となりました。

A 〇 適切です。

B × 不適切です。感情的なぶつかり合いや葛藤などは、子どもの成長のための大切な機会です。そのような経験をしている子どもたちの様子を見守り、適切な対応をすることが必要です。

C 〇 適切です。

| 1 | A B |

|---|---|

| 2 | A C |

| 3 | B C |

| 4 | B D |

| 5 | C D |

正解 3

A 〇 適切です。

B × 不適切です。長期的な指導計画には「年間計画」「月案」があり、短期的な指導計画には「週案」「日案」があります。常識的に考えても週の計画を長期的な指導計画とはいえないと判断できるでしょう。

C × 不適切です。「担当の保育士がすべての責任をもって、単独で」という部分が誤りです。計画の実施は他の職員と連携しながら実施します。

D 〇 適切です。

| ABCD | |

| 1 | 〇〇〇× |

| 2 | 〇〇×〇 |

| 3 | 〇×〇× |

| 4 | ×〇×〇 |

| 5 | ×××× |

正解 5

A × 不適切です。実習で知り得た入所児の個人情報は、実習生であっても家族や友人に話してはいけません。

B × 不適切です。個人情報保護の観点から、利用者名を実名で記述してはいけません。イニシャル表記にするなどの工夫が必要です。

C × 不適切です。個人情報保護の観点から、SNSに利用者の写真を掲載してはいけません。掲載する場合は、事前に掲載の許可をもらうなど適切な対応をした上で行いましょう。

D × 不適切です。個人連絡先を教えるなど個人情報を開示することは適切ではありません。

正解 3

1 〇 適切です。

2 〇 適切です。

3 × 不適切です。子どもたちの入所理由や家族の所在は個人情報保護の観点から、直接質問することは適切ではありません。

4 〇 適切です。

5 〇 適切です。